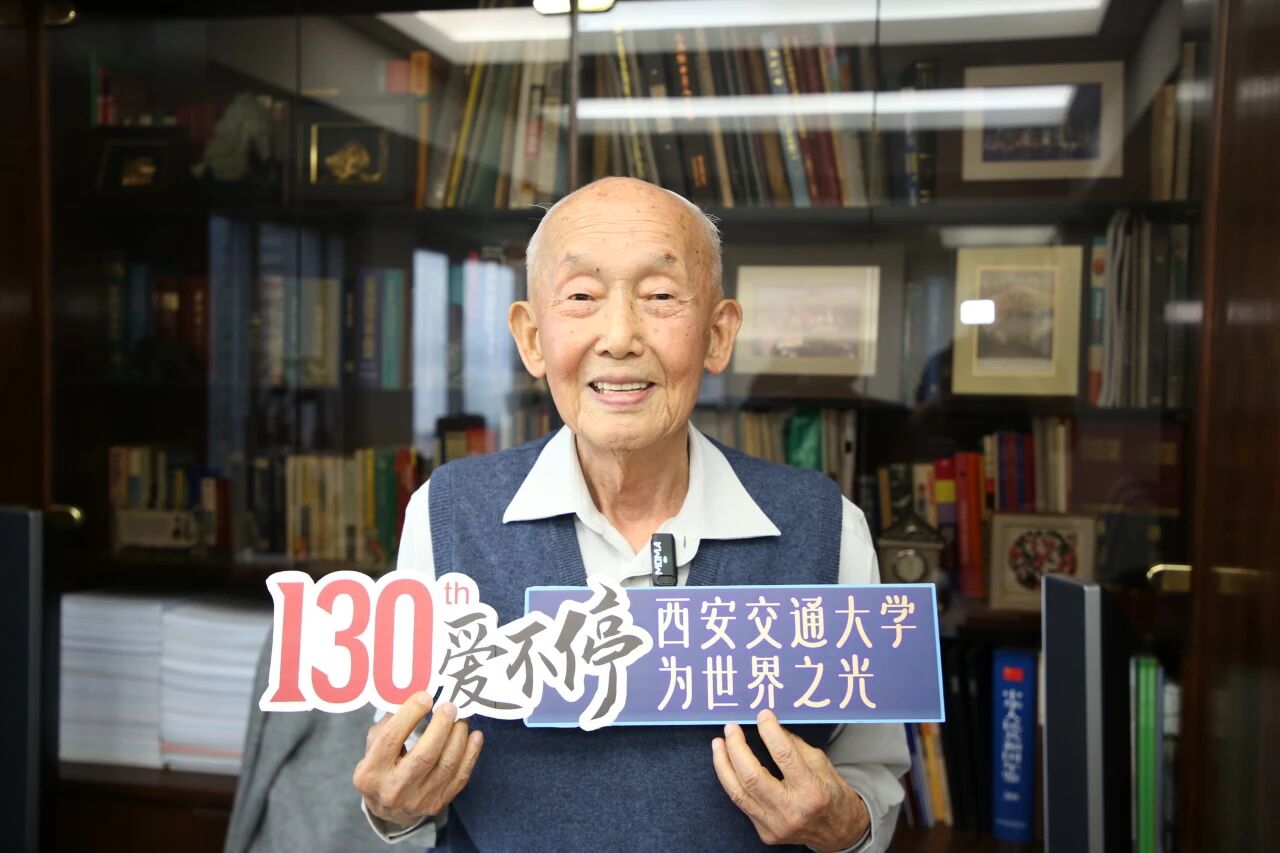

赤子心 报国情:压缩机校友朱国怀的奋斗与奉献

发布:2025-10-14 浏览:379

在西安交通大学百卅年辉煌的星河中,每一位校友都是一束独特的光。朱国怀校友的故事,是一束从南洋椰林透出,历经时代风雨,最终在祖国大地灼灼燃烧的炽热之光。他的生命轨迹,与国家的命运、母校的发展紧密相连,谱写了一曲动人的赤子报国、感恩反哺的华章。

南洋雏鹰,心向故土

1933年,朱国怀出生于印度尼西亚一个华侨家庭。彼时,海外华人常因祖国积弱而遭遇不公,“红溪惨案”的历史阴影让“强国”的渴望深植于心。童年时期,日军占领印尼,他随家人逃难至乡下丛林,在“与世隔绝”的环境中,靠着父亲请来的老师和一本字典,开启了求知之门,也铸就了坚韧不拔的品格。

后来,他赴新加坡华侨中学求学,以“死磕”的韧劲,从插班生逆袭为班级“笔杆子”,三年啃下数百本英文小说,攻克了语言难关。1949年,新中国的成立点燃了海外侨胞的希望。17岁的朱国怀毅然拒绝了家人送他赴澳留学的计划,坚定地告诉父亲:“我要回国读书,学好本领,建设祖国。”在送别的码头,父亲泪洒当场,他却目光坚定,头也不回地踏上了归国的轮船,将青春的航向对准了新生的人民共和国。

寒窗砺剑,矢志报国

通过全国考试,朱国怀被分到大连工学院(现大连理工大学)。他将在海外养成的独立与坚韧,全部投入到学习中。生活上,他极度简朴,将父亲给的6000元悉数存入银行,仅靠每月20元利息度日;学业上,他心无旁骛,别人周末游玩,他泡在图书馆啃读参考书、推导公式,并成功从英文环境切换到俄文学习。

四年后,他以优异的成绩成为全校千余名毕业生中仅十名获“优等生”殊荣者之一,并留校担任助教。这段从侨乡少年到工科人才的成长之路,每一步都刻着“奋斗”与“报国”的印记。

缘定交大,深耕育人

1973年,为结束与妻子15年的分居,朱国怀调入西安交通大学动力系压缩机教研室。初来乍到,他便迎难而上,接手了一门连学生都“不喜欢”的实验课。他深信“实践出真知”,决心改变现状。

他深入调研,大刀阔斧地重写教材,将实验内容紧密结合实际需求,着重培养学生的动手能力。他独创的小组协作教学模式,让这门原本“没人喜欢”的课,变成了学生眼中“最有用的课”。他编写的讲义更被全国性专业杂志看中,分13期连载,所获300元稿费,他分文不留,或给同事,或为教研室购书,他说:“我平时省吃俭用,钱够用就好。”

交大这片沃土,也给了他广阔的发展空间。学校破格提名他带研究生,派他代表交大赴荷兰参加国际学术会议。当他以流利英语提出专业问题时,全场愕然回首——竟是中国学者!会后,欧美学者集体为中国代表团鼓掌。此外,他参与编写的《机械工程手册》荣获“全国优秀科技图书一等奖”。回首在交大的岁月,他满怀感恩:“交大给了我发展的空间,不怕你本事大,就怕你本事不够。”

香江创业,哲思兴业

1978年,因家庭原因,朱国怀举家迁居香港。面对全新的环境,他于1980年创立“元盛行有限公司”,投身商海。他将科学的思维与实干的精神带入企业管理,尤其善于运用《实践论》《矛盾论》的智慧解决核心矛盾。

为在高压营商环境下生产出高竞争力产品,他亲赴日本考察,归港后推行系统化改革:引入品管体系,改造国产设备,投资特种模具,建立全自动电镀与环保生产线。通过这一系列举措,他成功实现了生产自动化与标准化,使公司产品极具国际竞争力。1993年,公司荣获由香港总督亲自颁发的“生产力优异奖”,1994年电池年产量高达24亿粒,约占全国总产量的三分之一,成就了一段实业兴邦的香江传奇。

桑榆情深,反哺母校

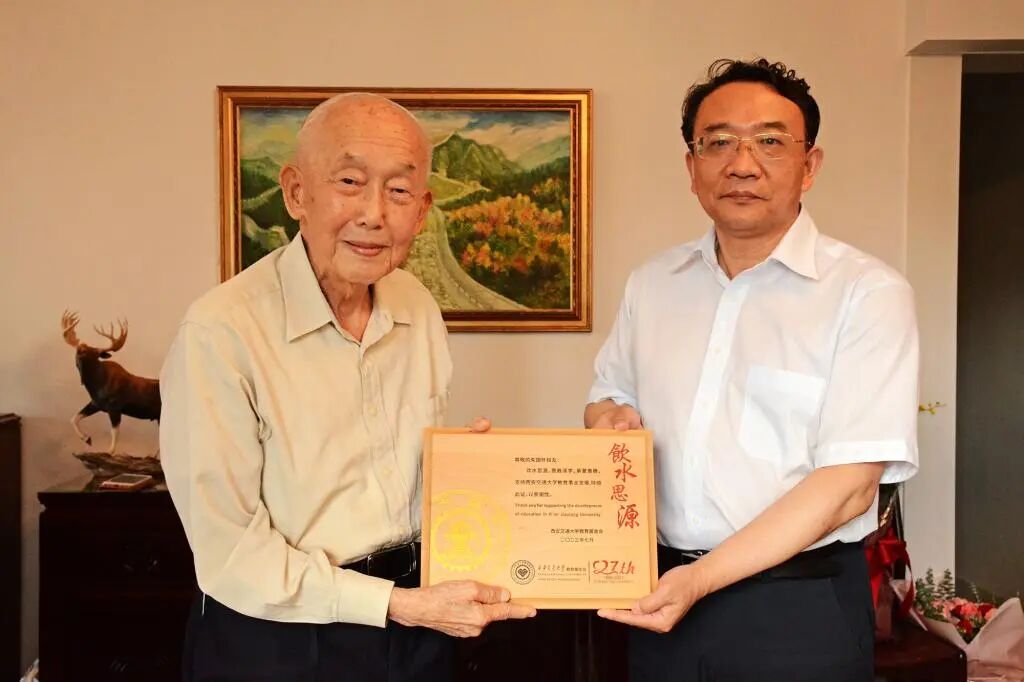

功成名就后,朱国怀校友始终心系曾经培育他的母校。怀着对教育事业的深厚感情,他于2015年至今,先后向大连理工大学和西安交通大学各捐赠300万元人民币,设立“朱国怀助学基金”,专门资助家庭经济困难的学子。

他动情地说:“我曾经做过辅导员,了解有些学生家庭经济困难,来上大学很不容易。如果能帮助这些学生完成大学学习不中断,他们出来就是栋梁之才。”每当读到受助学生的来信,他都倍感欣慰。这份无私的奉献,是他对母校最深情的回馈,也点亮了无数寒门学子的未来。

期许后学,薪火相传

如今已年过九旬的朱国怀校友,依然保持着旺盛的活力。他每天坚持阅读《中国日报》、学习使用AI工具分析市场,与时俱进。他总结出“养生五条”,每日坚持锻炼,特别注重腿部健康,因为他深知“身体是革命的本钱”。

他寄语年轻交大人:“珍惜在交大的学习时光,打好基础,不怕困难,勇于奋斗。但要记住,只有保持健康,才能更好地为国家作贡献。”

从南洋侨童到共和国工科人才,从交大名师到香港优秀企业家,朱国怀校友的一生,是归国华侨的报国史,是交大教师的奋斗史,更是校友反哺的公益史。在西安交通大学130周年校庆之际,他的这份赤子之心与家国情怀,必将激励一代代交大人,以奋斗为笔,以感恩为墨,在人生的长卷中,书写属于自己的、无愧于时代的精彩篇章!